防災グッズとして人気急上昇のポータブル電源。メーカーは多種多様なタイプの商品を作っているので選ぶのが大変です。

ポータブル電源の「容量」と「ワット数」とは

ポータブル電源は、あなたの避難人数と使いたい電化製品の種類(ワット数)と数(電力容量)によって決めます。

まずは、「容量」と「ワット数」をわかりやすく解説します。

ポータブル電源は「大容量」「中容量」「小容量」で表現されやすい

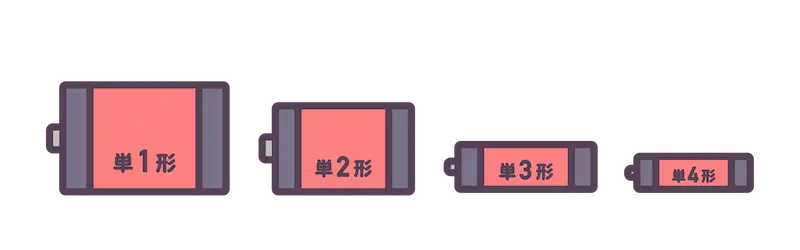

「容量」とはポータブルバッテリーが保存できる電気の量のことを示します。

乾電池で例えると、単3電池よりも単1電池のほうが長持ちしますよね。単1電池のほうがたくさん電気を持っている(電気容量が多い)からです。

イメージで言えばこんな感じです。

- 小容量タイプは単3電池

- 中容量タイプは単2電池

- 大容量タイプは単1電池

電池のサイズが違うだけで1個あたりの電圧は同じ1.5V(ボルト)です。

力強さは同じだけど、電気がたくさん入っているというのはなんとなくわかると思います。

電池そのものの大きさで直感的に分かる通り、電池は大きいほど電気もたくさん入っています。

単1電池を使えるなら、単3電池よりもたくさん電気が入っているので長時間使えるということです。

どれだけたくさんの電気をもっているのかを表す単位は「Wh(ワットアワー)」と呼ばれていて、この数字が大きいほど、同じ家電を使っていても長時間使える、という意味になります。

ポータブル電源の製品紹介には「大容量タイプ」「中容量タイプ」などの表記がされていますが、大中小の明確な定義はありません。Wh(ワットアワー)で表示されている目安は次のとおりです。

- 小容量 500Wh前後

- 中容量 600Whから1000Wh

- 大容量 1000Wh以上

上記の分類での価格帯は以下のようなイメージです(2025.2現在)。

- 小容量 3万円前後

- 中容量 10万円前後

- 大容量 15万円以上

容量の選び方で、購入費用は2倍、3倍になります。

必要最小限の容量で出費を抑えたい反面、防災グッズとしては失敗したくないのが人情。防災だけでなくアウトドアでも使うならさらに迷うことに。自分に必要な電力量とワット数がどれくらいになるかがポータブル電源選びの基準となります。

ポータブル電源の「ワット数」とは?

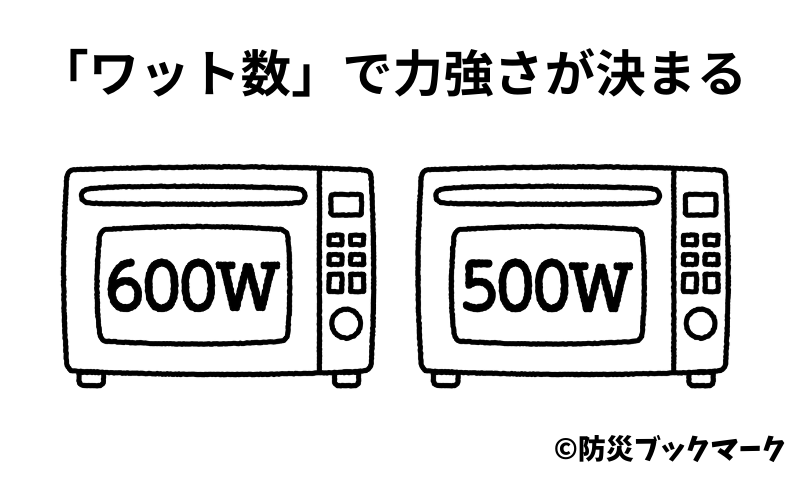

「ワット数(W)」とは、ポータブル電源のパワーを表します。

例えば、小さな電子レンジ(500W)は使えるけど、少しパワフルな電子レンジ(600W)は使えないというように、使える家電製品の範囲がワット数によって変わります。

一般的に、電化製品に書かれている「定格電力」や「消費電力」の2倍が必要と覚えておいてください。

- 500wの電子レンジは1000W出せるポータブル電源で使える

- 600Wの電子レンジは1500W出せるポータブル電源で使える

単純に、電化製品の消費電力がポータブル電源のWhを超えなければいい、というわけではないのです。

台風の避難所はだいたい1夜限りがほとんど。電子レンジを持っていく人はいないと思いますが、つい「電子レンジが使える大きなワット数のポータブル電源がいいかも」なんて選択をしてしまいがちです。

避難所避難が前提なら、「大は小を兼ねる」という考えは捨ててください。

避難時に必要な電化製品が何かを決めてから、ポータブル電源のワット数(力強さ)を選びましょう!

家電の使用電力(ワット数)の参考値

避難所や自宅避難で使いたい電化製品の使用ワット数のイメージを表にまとめてみました。

| 家電製品 | 使用ワット数(W) | ポタ電(W) |

|---|---|---|

| スマホ | 18W〜30W | ※充電使用 |

| タブレット | 30W〜 | ※充電使用 |

| ノートPC | 50W〜65W | ※充電使用 |

| 電気ポット | 300W〜1300W | 300W〜2000W |

| 電気毛布 | 30W〜60W | 300W |

| 扇風機 | 10W〜30W | 300W |

| 電気ストーブ | 600W | 1500W |

| 電子レンジ | 600W | 1500W |

| ドライヤー | 1200W | 2000W |

| 液晶テレビ | 70W | 300W |

| 冷蔵庫 | 350W〜800W | 1500W |

上記の表で分かる通り、使用したい電化製品の消費電力以上(できれば2倍程度)のパワーがあるポータブル電源が必要。

電化製品は、スイッチを入れた瞬間だけ2倍近いワット数が必要、ぎりぎりでは動きません。ワット数は可能な限り多めのものがおすすめです。

防災用非常電源としての事例提案

防災用非常電源としてポータブル電源を選ぶには、まず「何人で」「どんな電化製品を持っていくか」を決める必要があります。

ここからはイメージをつかめるように、具体的な「避難人数」と「持って行く電化製品」の事例を使って解説します。

避難所避難に必要なポータブル電源の条件は「軽さ」

別記事、防災視点でおすすめするポータブルバッテリーで解説したように、避難所へポータブル電源を持ち込むことを想定するなら「軽い」ことが最優先です。

以下、具体的なシチュエーションを例示しますので、参考にしてみてください。

短期の避難所避難なら持ち運べる小容量ポタ電

避難所にポータブル電源を持ち込むなら、軽いポータブル電源が有効です。ただ、軽いということは電力容量が少ないというデメリットがあります。ここはバランスの問題です。

小容量ポータブル電源で満たしたい避難条件

省電力とはいえ、モバイルバッテリーに比べれば大容量と言えます。スマホを家族4人が充電し、ノートパソコン1台も充電。

ここに、電気毛布か扇風機を使うとなれば、300Wクラスのポータブル電源が必要十分といえます。

価格は2万円台とかなりリーズナブルです。わりと割引キャンペーンも頻繁にあるので、安い時を狙って購入するのがおすすめです。

短期避難の具体的提案

一夜の避難所避難で必要となる電気は次の3つ。

- LED照明

- スマホ充電

- 冷暖房器具1つ

これだけあれば充分です。LED照明5W、スマホ充電20Wを2台、電気毛布60Wの3点を同時使用した場合、合計100Wです。

小容量と言われている300Wクラスでも、一夜の避難なら充分に対応できます。

台風のような超短期避難のおひとりさま非常用電源ならモバイルバッテリーで充分

一人暮らしで体力にも自身がある若者や、出張慣れしているサラリーマンなら、スマホ1台が充電できれば充分です。仕事のためにノートPCを持って行くとしても、ハイパワーなモバイルバッテリーがあれば対応できます。

上のモバイルバッテリーなら、MacBookProとiPhone16Proを同時に充電できます。

3日間程度の避難なら中容量ポタ電

土砂災害や地震による避難となると、最低3日間は避難所ぐらしになります。

3日間の避難なら、ある程度の飲食料を持参することとなりますので、「お湯を自分で沸かせるか」が重要なポイント。温かな飲食は心を落ち着かせてくれます。

- カップラーメンを作る

- お茶やコーヒーを飲む

- 濡らしたタオルで顔を拭く

乳児との避難であれば、通常の粉ミルクが作れるようにお湯は必須です。非常時用の常温ミルクも販売されていますが、できればあたたかなミルクを飲ませてあげたいところです。

中容量ポータブル電源で満たしたい避難条件

お湯を沸かす方法は、電気かガスの2種類。個人的にはアウトドアで使っている「JETBOIL(ジェットボイル)」というガスの湯沸かし器をおすすめしたいところですが、避難時に荷物が増えるくらいなら、電動ケトルとポータブル電源だけのほうがいいと思います。

避難所の場合は、屋内でのガスや火の使用はできませんので、電力を熱源とする電気ケトルがベストです。

避難用の電気ケトルはポタ電にあわせて低電力のものを使う

電気ケトルをはじめ、電気ストーブや、ドライヤーなどの熱源を作り出す電化製品は、1200Wや1500Wといった強い電力を必要とするのがほとんどです。

使用する場合は、購入するポータブル電源をハイパワーなものにするか、使いたい家電製品を省電力タイプにするかが必要です。

電気ケトルなら800wクラスの省電力タイプがおすすめです。

3日程度の中期避難の具体的提案

1週間を超える長期避難なら中容量から大容量のポタ電

大容量ポータブル電源で満たしたい避難条件

1週間を超える長期避難の具体的提案

自宅避難に必要なポータブル電源の条件は「大容量」

1人暮らしから2人暮らしなら中容量

少人数の自宅避難で満たしたいポータブル電源の条件

3人家族暮らしなら中容量

少人数の自宅避難で満たしたいポータブル電源の条件

4人家族暮らしなら大容量

4人以上の自宅避難で満たしたいポータブル電源の条件

非常用電源選びは「避難方法」「家族構成」で決められる

まとめ〜ポータブル電源選びは慎重になりすぎない

ポータブル電源は、あなたの避難人数と使いたい電化製品の種類(ワット数)と数によって決めることができます。

ただ、使いたいものが多くなるほど、重くて高価な大容量タイプを選ぶことになってしまいます。

防災的視点では、非常時に最低限必要な電化製品がなにかを熟考してから、確実にその電化製品が使えるポータブル電源を探すことが無駄な出費を抑え、必要十分な防災の備えとなります。

この記事がお役に立つことを祈ります。